早稲田大学理工学術院総合研究所プロジェクト研究「次世代e-learningに関する研究」

- 研究期間:2017.10 -

- 研究代表者:後藤 正幸 (早稲田大学・創造理工学部・経営システム工学科・教授)

- 早稲田大学理工学研究所特別研究「次世代e-learningに関する研究」(研究期間:2012.10 - 2022.09 継続申請中)

背景

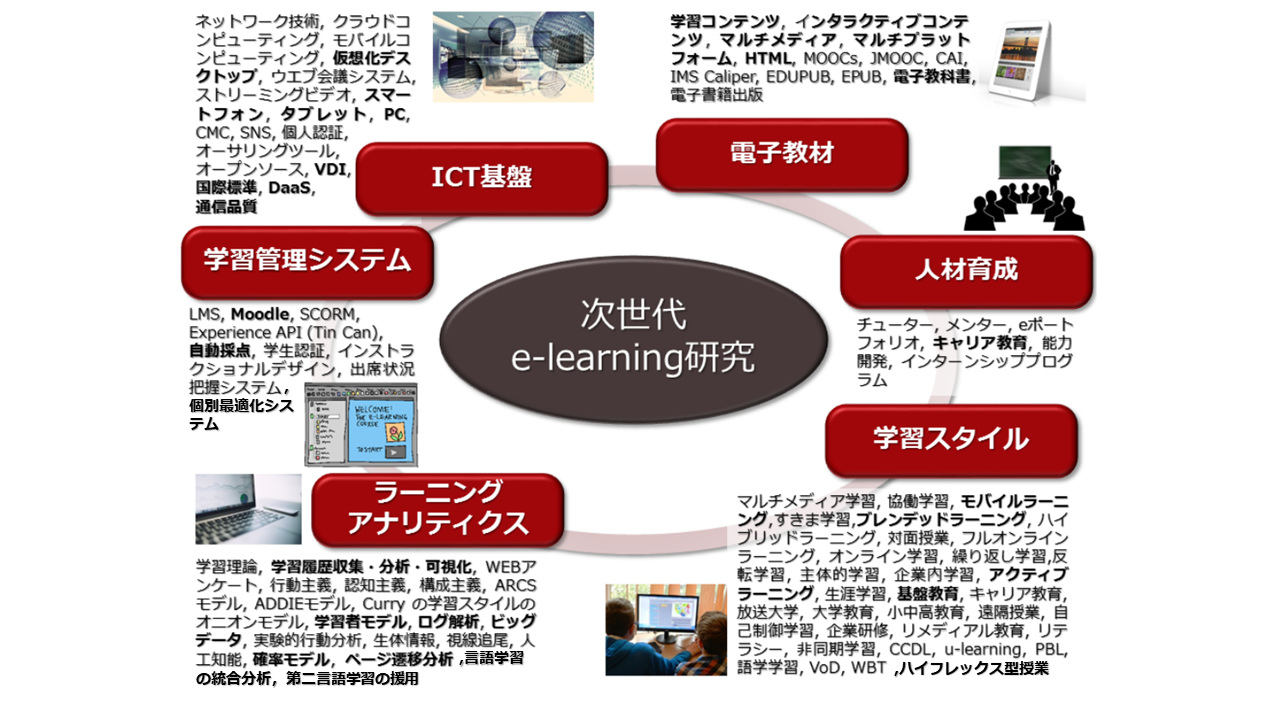

近年の通信ネットワークの高速化,PCをはじめスマートフォン・タブレットなど端末機の多様化により,ICT(Information and Communication Technology)の教育システムへの適用が進んでいる.e-learningに代表される教育・学習コンテンツの電子化とその普及は大学だけではなく,小中高の教育の場面で徐々に,しかし確実に浸透している.また,e-learningは従来の対面式教育の代替にとどまらず,反転授業・協働学習などや,携帯端末を導入したモバイル学習・すきま学習など新たな教育・学習スタイルを可能にするものとしても期待されている.

参加メンバー

本研究の参加メンバーは,大学の教育現場で授業改善を心がける教員と,企業でソフトウェアを開発する技術者からなっている(参加メンバーリスト参照).2012年10月,早稲田大学理工学研究所の特別研究に「次世代e-learningに関する研究」を設置し,e-learningシステムの研究開発・実用化を図っている.参加メンバーの多くは,同研究所の非常勤研究員である.大学の教員はそれぞれの本属で異なる各自の研究テーマを持つ研究者であり,企業の技術者は多くのシステムを世に出す実務者である.両者が協力して共通のテーマであるICT (Information and Communication Technology) を用いた教育システムの研究開発と授業への適用・普及に取り組んでいる.研究目的

近年,e-learningに代表されるICTの教育システムとしての活用はますます広がりを見せ,LMS (Learning Management System) やオンデマンドの学習教材が実用化されるに至っている. 一方で,クラウドコンピューティングやモバイル端末の急速な進化により,教育で活用できるツールの幅はますます広がりを見せている.ハードウェアの急速な発展に対してICTを如何に活用すべきであるかについては,実際の教育場面における実証研究も含め,様々な取り組みの蓄積が必要である.そのためには,教育工学だけではなく,統計学・言語学・情報工学・通信工学・知識工学・ソフトウェア工学といった従来の分野を融合した形の新たな展開を図らねばならない.

本研究では,様々な分野の研究開発者が協力し,現実の教育場面で生じる問題点を解決しながら進む方法により,ICTを用いた次世代教育システムの構築を目指す.

研究体制

サブグループ

テーマを絞りサブグループを発足させる.参加メンバーを明確にし,集中的な実証実験・評価・考察などを行っている.

| SG | 名称(太字は略称) | 設置年度 | メンバー |

|---|---|---|---|

| A | クラウドコンピューティング環境におけるe-learningスタイル | 2011~2014 | 梅澤克之・小泉大城・近藤知子・玉木欽也・中澤真*・中野美知子・ 平澤茂一 |

| B | クラウド時代の協働学習ツールとそのユーザビリティ | 2012~継続 | 梅澤克之・近藤知子・玉木欽也・中澤真*・中野美知子・ 平澤茂一 |

| C | 英語教育とeラーニング | 2012~継続 | 石井雄隆・Enriquez, Guillermo・近藤悠介*・斉藤友彦・ 中澤真・中野美知子・吉田諭史 |

| D | 地方創生に向けたGlobal-CEP育成プログラム -Global-Cultural Experience Professional- | 2012~継続 | 新目真紀・玉木欽也*・権藤俊彦 |

| E | 電子書籍に関する研究開発 | 2012~2015 | 荒本道隆・石田崇・梅澤克之・Enriquez, Guillermo・隈裕子・ 小泉大城*・後藤正幸・小林学・佐藤一裕・須子統太* ・中澤真・ 中野美知子・中原歌織・平澤茂一・吉田諭史 |

| F | ラーニングアナリティクスとデータ解析 | 2015 | 隈裕子・小林学*・後藤正幸・雲居玄道・中澤真・中野美知子・ 平澤茂一 |

| G | ICTを用いた教育・学習などの地域社会への貢献 | 2015~継続 | 石田崇・大谷康介・後藤裕介*・中澤真・松田健 |

| H | コンテキストアウェアネスと学習分析方法 | 2016年度~継続 | 石井雄隆・石田崇・梅澤克之*・Enriquez, Guillermo・ 大谷康介・隈裕子・雲居玄道・後藤正幸・小林学*・斉藤友彦・ 佐藤一裕・須子統太・中澤真・中野美知子・平澤茂一・松田健・ 吉田諭史 |

| N | ラーニングアナリティクスに基づくICT教育の次世代モデルに関する研究 | 2017年度~2022年度 | 後藤正幸*・中澤真・梅澤克之 |

*:幹事

対象科目

主として大学の基盤教育科目(情報基礎科目・数学応用科目・専門導入科目など)と語学教育科目を対象とするが,今後リメディアル教育科目・日本語リテラシー教育科目・情報リテラシー教育科目・資格取得教育科目・生涯教育科目なども含める.また,大学に限らず小中高などの学校への上記関連科目の展開を図り,e-learning教育の普及・浸透を目指す.

| 科目名(仮称) | 対象学生(生徒を含む) | SG | 発表資料例 (研究業績参照) |

|---|---|---|---|

| コンピュータ入門 | 湘南工科大学・情報工学科 | E | [UKINAH2015] |

| 統計入門 | 早稲田大学・社会科学部 | E | [KSH2015] |

| プログラミング演習 | 会津大学・短期大学部 | B | [NGH2015] |

| 英語:Discussion Tutorial | 早稲田大学・GEC** | C, E | [NYSTE2015] |

| 英語:CCDL* | 早稲田大学・GEC** | C, E | [NYSTE2015] |

| プログラミング教育 | 新潟県立松代高等学校 | H | [UISNH17b] |

| プログラミング教育 | 新潟・松代小学校5・6年生 | C,G,H | |

| 英語・プログラミング教育 | 本庄高等学院3年生 | C,H | [UNKINH20d] [N21] |

| プログラミング教育 | 湘南工科大学・付属高等学校3年生 | H,N | [UNKINH20d] |

| プログラミング教育 | 湘南工科大学・情報工学科4年生 | H,N | [UNKINH21a] |

* Cross-Cuture Distance Leraning ** GEC:グローバルデュケーションセンター

研究テーマ

■サブグループA

■サブグループB

■サブグループC

■サブグループD

■サブグループE

■サブグループF

■サブグループG

■サブグループH

■サブグループN

サブグループA

クラウドコンピューティング環境におけるe-learningスタイル

◎研究目的

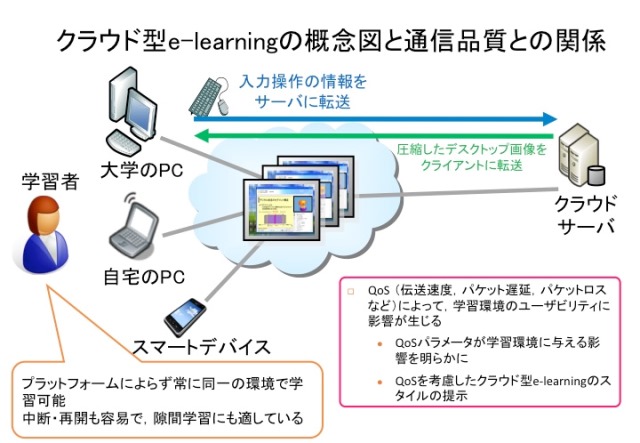

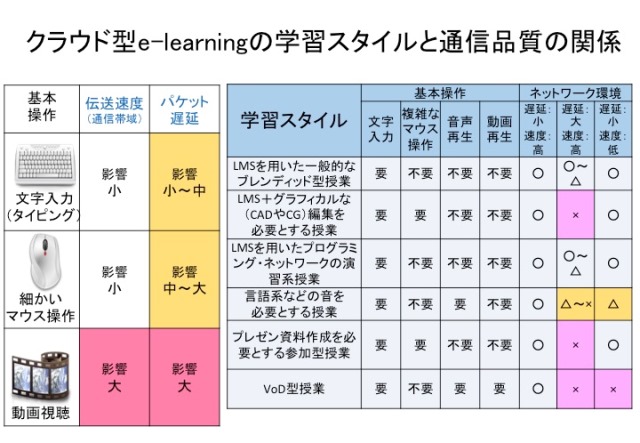

仮想化デスクトップ型クラウドコンピューティング環境において,マルチプラットフォームによるモバイル学習やすきま学習を可能にしたe-learningの学習スタイルを明らかにする.

◎研究概要

- e-learningにおける受講する学生の基本操作を抽出する.

- ネットワークの伝送帯域・遅延時間など(QoS)による基本操作の操作性(QoE)を評価する.

- ネットワーク品質の学習スタイル(適用環境やコンテンツの制作条件など)に与える影響を明らかにする.

サブグループB

クラウド時代の協働学習ツールとそのユーザビリティ

◎研究目的

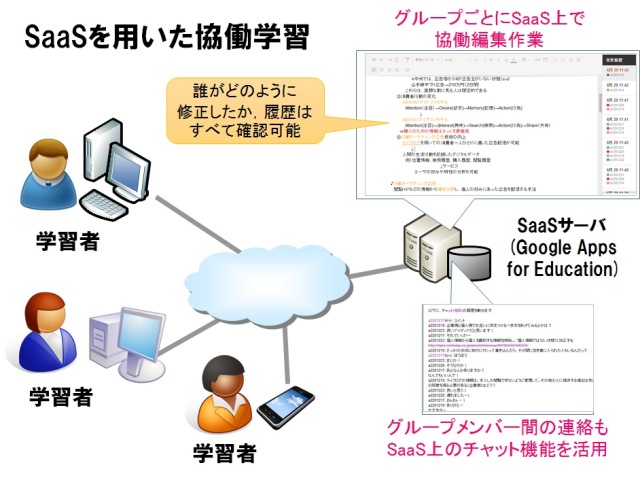

クラウドコンピューティングの普及に伴い,データの共有だけでなく協働での学習活動も容易にできるようになりつつある.そこで,協働学習を効果的・効率的に展開するための学習ツールや授業デザインについて検討する.協働学習ツールや環境のユーザビリティについても評価・分析する.

◎研究概要

テーマ1:「クラウドサービスを活用した協働学習型授業の実証実験」

概要:

クラウドサービスとして「Google Apps for Education」や「Office365 for education」を活用した協働学習型の授業の実証実験を実施し,教員側の視点,学生側の視点の両方向からユーザビリティについて評価・検証した.ここで実施した協働学習は「コラボラティブ ライティング」と「ノートテイキング」であり,このような同時編集作業をする場合に既存のサービスが十分活用できることを検証した.

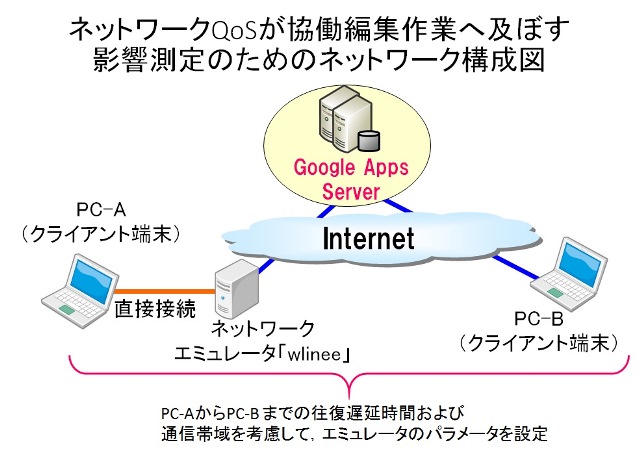

テーマ2:「ネットワーク品質(QoS)がクラウド型学習環境へ及ぼす影響」

概要:

ネットワーク品質がクラウド型学習環境へ及ぼす影響についてネットワークエミュレータを用いて実験的に明らかにし,適切な学習環境を維持するために,情報機器上での学習作業別の要件を示した.

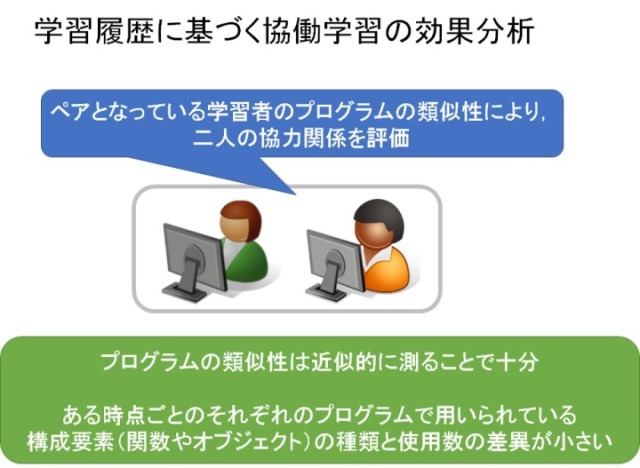

テーマ3:「学習履歴に基づく協働学習の効果分析」

概要:

学習者の理解度や進捗の差が開きやすいプログラミング授業において,ペアワークなどの協働学習を取り入れることがクラス全体の底上げに効果的である.このような授業を的確に運用するためにはペアの組み合わせ方が重要であり,そのための指標が必要となる.この指標としてクラウド型学習環境における学習履歴を用いることにより,学習効果を分析できる可能性について検討した.

サブグループC

英語教育とeラーニング

◎研究目的

部会Cでは,早稲田大学グローバル・エデュケーションセンターで開講されている英語チュートリアル,World Englishesや異文化交流実践講座(CCDL)など,英語教育にICTを取り入れた授業実践について検討する.

◎研究概要

- ICTを取り入れた英語授業の実践について検討するため,これまでに反転授業やモバイルを活用した単語テスト,オンラインチャットやテレビ会議システムを活用したCCDL交流におけるネットワーク調査等を行ってきた.以下にそれぞれの研究テーマについて詳細をまとめる.

- 異文化交流実践講座(Cross-Cultural Distance Learning: CCDL)の音質,遅延,画像についての主観調査

- 早稲田大学の異文化交流授業(CCDL)におけるネットワーク回線の通信品質とその影響について

- タブレット端末,モバイル端末を利用した英語学習の試み(2012年度前期)

- 多地点サイバー交流授業(世界の英語たちとその誤解の原因)--オンデマンド授業と反転授業の試み

-

テレビ会議システムを用いたサイバーゼミナール形式の英語授業におけるネットワーク回線の通信品質とその影響について

-

教科書のデジタル化(中野美知子・吉田諭史・エンリケズ ギエルモ)

大学生英語学習者を対象としたデジタル教科書の有用性について調査するため,グローバル・エデュケーションセンターで開講されているCritical Reading & Writingの紙版教科書をもとに,インタラクティブなデジタル教科書のサンプルを作成した.その際,教科書から直接ビデオ講義を聞いたり,音声を再生したりできるように,デジタル書籍上で扱えるさまざまな機能を活用するとともに,教科書上でさまざまな練習問題に解答できるように独自のウィジェットを開発した. -

時事英文の読解過程の可視化(中野美知子・中澤真・吉田諭史)

荒本(2014)が作成した「閲覧履歴可視化システム」を活用して,学習者がMoodle上で閲覧したリーディング・テキスト(Discussion Tutorialの授業で用いられている教科書を利用)の読解過程が観察できるようにした.これにより,読解ストラテジーが同定でき,教室授業での個人指導に役立つことが示唆された. -

文法エラー訂正練習課題(中野美知子・吉田諭史)

学生が誤りやすい文法項目は,「主語と動詞の数の一致」「時制」「定冠詞・不定冠詞の用法」である.荒本(2015)が開発した「編集履歴可視化システム」を活用し,3項目の文法課題をMoodle上で実装した. -

CohesionとCoherence(エンリケズ ギエルモ,吉田諭史,中野美知子)

ハリデーによれば,英文ディスコースでは,Cohesion(結束性)とCoherence(意味の一貫性)が重要である.ハリデーの理論に基づいた各種課題と自動で解答をチェックすることが可能なウィジェットを作成した. -

Generic Test (近藤悠介,中野美知子,松田健,大谷康介,中澤真,石井雄隆)

OECDが2012年に開発したもので,専門分野に関係なく,大学生が卒業時に身につけているべき総合的な判断力を試すテストである.記述問題が中心で,英文記述の自動採点とも深くかかわりあっている.OECDのテスト問題に対して平行テストを作成することも研究課題である.

サブグループD

モバイルラーニングと協働人材育成

◎研究目的

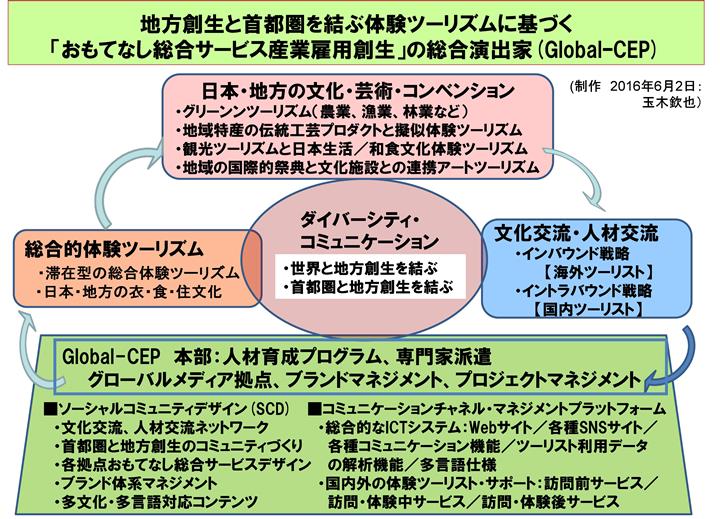

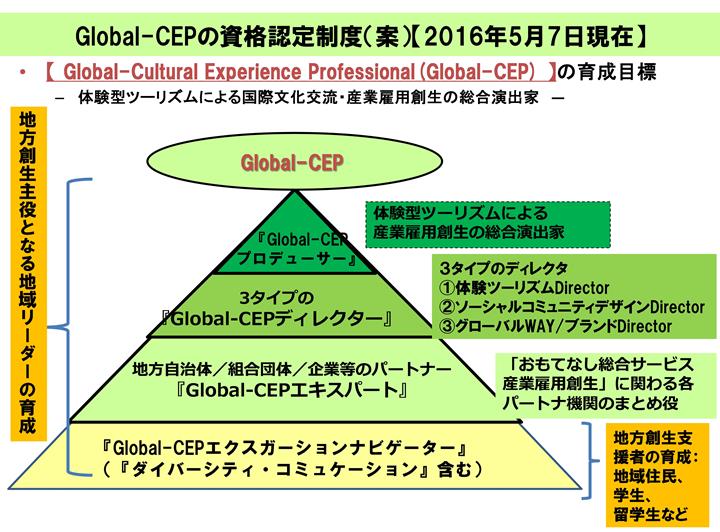

協働人材の一つとして,現在,産官学連携による地方創生事業を推進する地域リーダーの育成が社会に求められている.そこで、地方創生と首都圏を結ぶ体験ツーリズムに基づく「おもてなし総合サービス産業雇用創生」の総合演出家(Global–CEP)の人材育成に取り組むことする.その人材育成プログラムをさまざまな地域の受講者に向けて展開していく際に,モバイルラーニングをはじめとした各種のICTやコンテンツマーケティングの応用技術を研究していく.

◎研究概要

- 地方創生に向けて文化創造都市づくりを目指す各地域においては,『文化・芸術・コンベンション等の体験型ツーリズムを意識しつつ,異宗教・多文化・多国籍・多言語に対応したコミュニティを構築し,それらに向けた「おもてなし総合サービス産業雇用創生(新たな産業クラスターの形成)」の企画や,「体験ツーリズム」を統合的にプロデュースができる新たな専門的な人材(Global-Cultural Experience Producer、以下Global-CEPと呼ぶ)』を,地域リーダーとして人材育成をすることが強く求められている.以下の図において,地方創生に向けたGlobal-CEP事業構想と,そのGlobal-CEPが目指す各種の専門家を示す.

サブグループE

電子書籍に関する研究開発

◎研究目的

従来の紙媒体の書籍の文字や図表等の情報に加え,マルチメディアコンテンツもデジタル情報として記録した電子媒体による書籍の特性や可能性を把握し,試作を通じた評価を行う.対象は主に情報学,統計学,英語等の科目とし,従来のPC端末に加えてタブレット端末やスマートフォン端末も想定する.また教室における対面式講義に電子書籍を利用することによる学習効果への影響等についても検討する.

◎研究概要

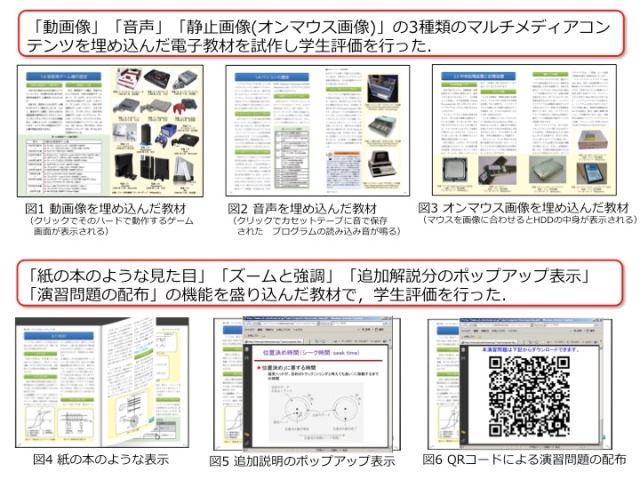

テーマ1:「情報学基礎のための電子教材の試作と評価」

概要:

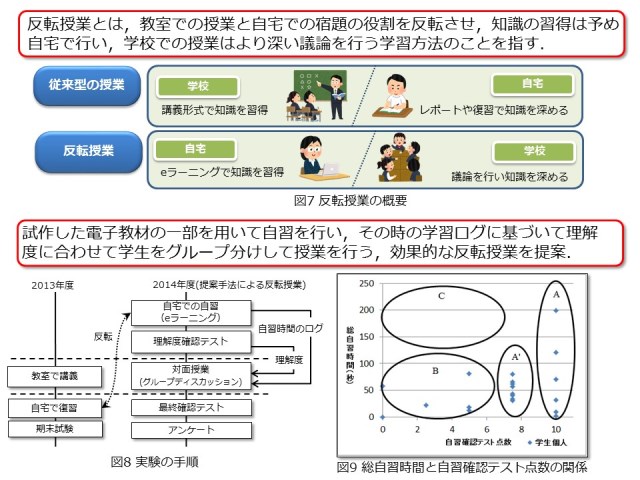

補助的マルティメディアコンテンツが含まれた「コンピュータ入門」の電子教材の試作を行い,電子教材の視覚効果が,授業の分かりやすさにどのように影響するのかを評価した.また,従来型の紙の教材から電子教材を発展的に開発する際の設計法を取り上げ,電子教材作成者の意図とそれに適したコンテンツ種別を分類・整理し,評価実験およびアンケートを実施し考察を行った.さらに,試作した電子教材の一部を用いて自習を行い,その時の学習ログに基づいて対面授業時に理解度に合わせて学生をグループ分けして授業を行う,効果的な反転授業の提案を行った.

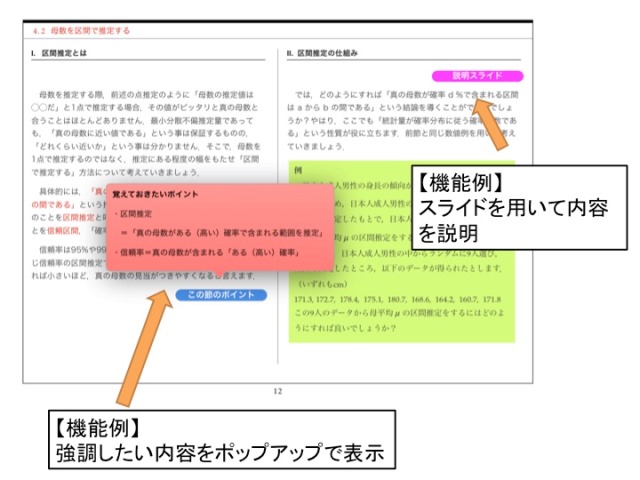

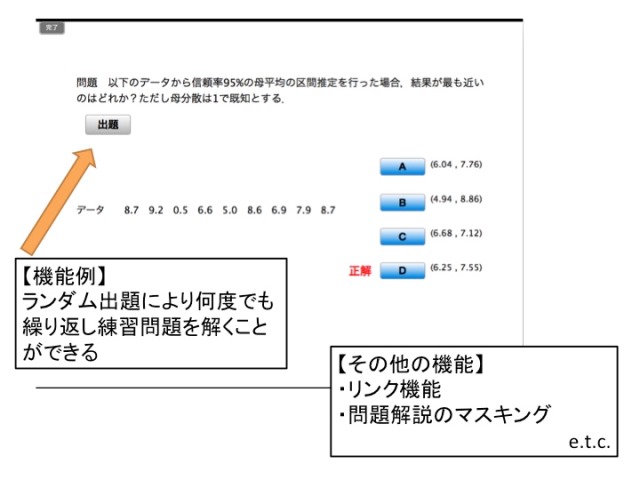

テーマ2:「統計学基礎のための電子教材の試作と評価」

概要:

通常の文章に加えスライドによる解説やリンク機能,ランダム出題により何度も練習問題を解ける機能などを付加した,タブレット端末上で動作する自習用電子教科書を作成し,紙の教科書との学習効果の違いを検証した.

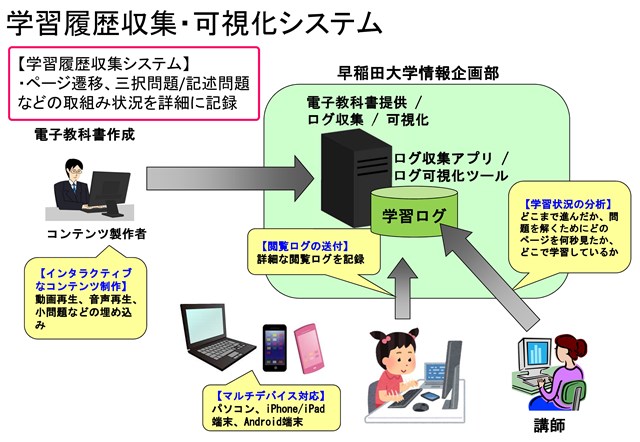

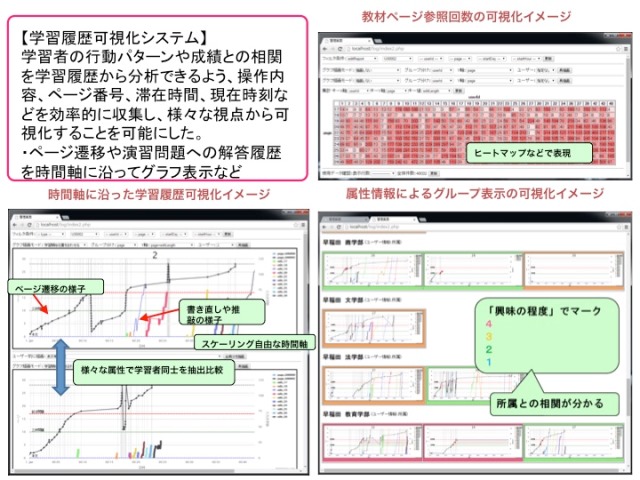

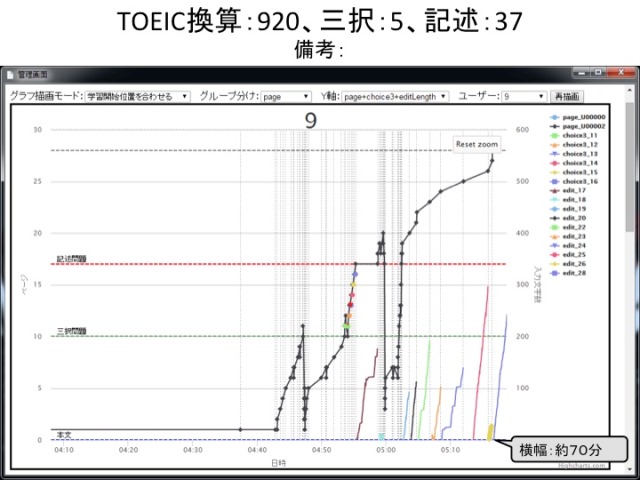

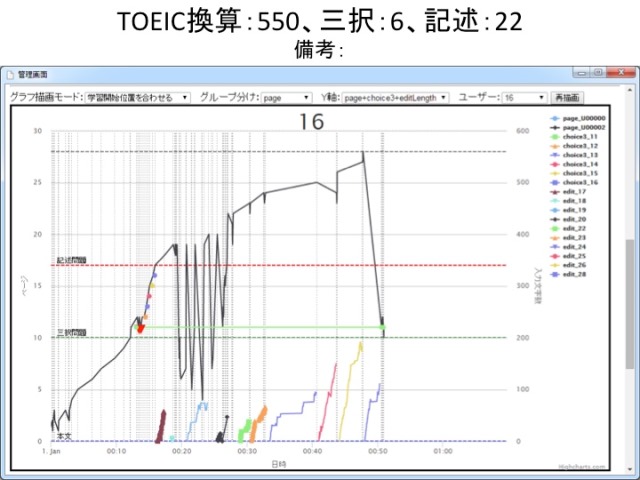

テーマ3:「学習履歴収集・可視化システム」

概要:

マルチデバイス(パソコン,iPhone/iPad端末,Android端末)に対応し,インタラクティブなコンテンツ(動画再生,音声再生,小問題,等)を埋め込める,また,学習者の学習履歴を詳細にログ取得し,ページ単位の参照時間や,インタラクティブコンテンツの利用状況の詳細を可視化することで,コンテンツの改善や,学習者の学習方法の改善に結びつけられるeラーニングシステムを開発した.

テーマ4:「学習者ログの分析による英文読解過程の究明」

概要:

英文読解過程は直接観察できるものではないが,学習者ログを可視化することで,読解ストラテジーを同定することができる.時事英語の文章を2,3文からなるパラグラフに分割し,各パラグラフの読書時間を測定した.学習者が使用するストラテジーを,学習者自身で同定した.内容理解問題や記述問題を与え,成績の良い学生の用いるストラテジーを特定し,授業改善に役立つ資料を得た.

サブグループF

ラーニングアナリティクスとデータ解析

◎研究目的

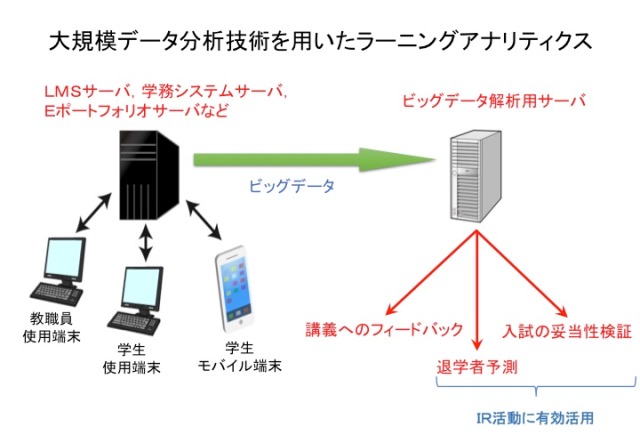

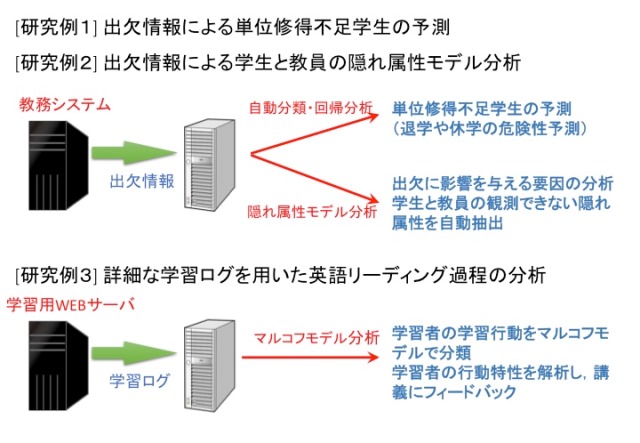

学務システム,LMSやEポートフォリオ,IRシステムなどの急速な発展及び普及により,大学における学生の活動全般は大規模データとして集められるようになってきている.しかしこれを大学の教育活動や経営活動にフィードバックするための分析手法が十分に確立しているとは言い難い.本研究では学生の大規模な活動履歴に対して,ビッグデータ解析技術を用いることにより,講義などの教育へのフィードバックはもとより,退学・休学者の予測,入学試験の妥当性の検証などIR活動に有益な情報を自動的に抽出する手法の開発を目指す.

◎研究概要

- 出欠情報や成績を元に回帰分析・自動分類法を用いて退学や休学者の予測を行う.これにより早期に対象学生に対する指導や注視を行うことにより,退学予防へ繋げる一助とする.

- 学習用WEBシステムにおいて,学習者がどのページをどの程度見たかを詳細なログとして抽出する.またこのログをマルコフモデルとして表現した時に,学習者の成績ごとのカテゴリとモデルとの関連を明らかにすることにより,学習者の分類と行動パターン,また成績や到達度などとの関連の分析を行う.

サブグループG

ICTを用いた教育・学習などの地域社会への貢献

◎研究目的

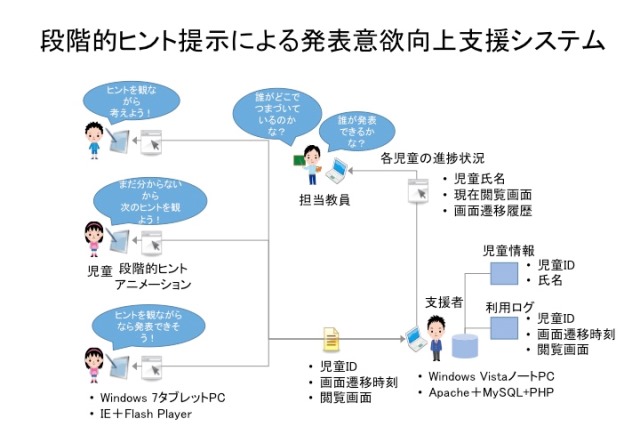

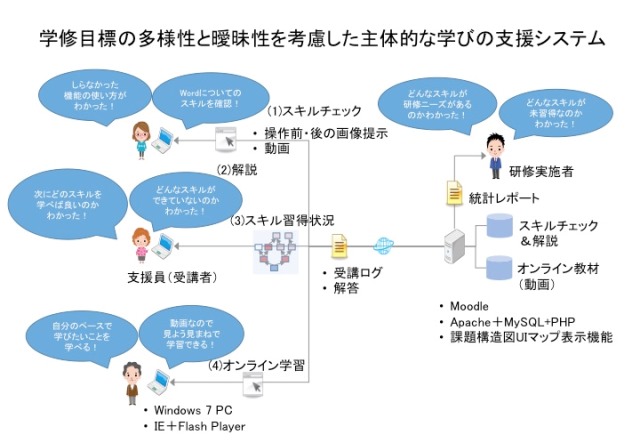

さまざまな地域における小中高校生や一般住民などを対象としたe-learning実践のための教材・システム開発と教育実践を行い,実践を通じた諸課題発見・施策の評価を行う.

◎研究概要

- 小学校における表現力の学習を支援するシステムの開発・評価

- 仮設住宅支援員を対象としたICTスキル学習システムの開発・運用・評価

- 地域住民を対象としたコミュニケーションに主眼をおいたICTスキル学習支援と社会ネットワークへの影響の分析

サブグループH

コンテキストアウェアネスと学習分析方法

◎研究目的

「文脈を認識できる」という意味のコンテクストアウェアネスという概念を、学習者や学習環境に対して用いることにより,学習者の学習活動データをもとに学習状況を認識することで学習効果を高める方法論を確立することを目的とする.

◎研究概要

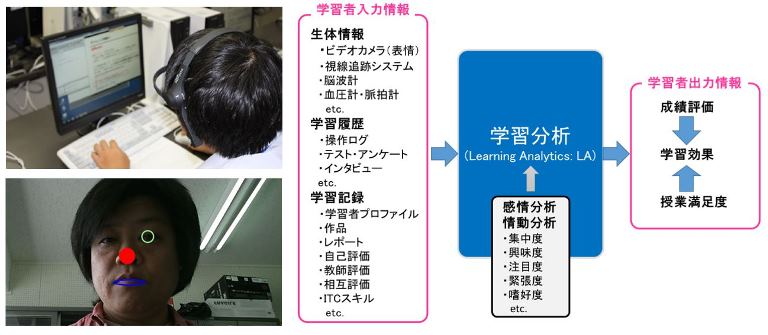

- 学習者の生体情報・学習履歴・学習記録などの詳細な学習者の入力情報から学習分析技術を用いて学習者の出力情報を得る学習分析モデルを考え,このモデルに基づき,学習効果(教育効果)を最大化するための方法論を明らかにする. 具体的には,C言語やスクラッチなどのプログラミング言語の学習時の脳波を計測し,学習者にとって課題の難易度が高いほどβ波/α波の値が高くなることを検証した.また、学習時の閲覧履歴情報や編集履歴情報と脳波情報を合わせて分析することによって学習者の学習状況(難しすぎる、簡単すぎる、集中できていないなど)を判定するアルゴリズムを提案しアンケート結果と合わせて評価を行った.さらに,プログラミング学習時の脳波以外の生体情報(心拍や表情)を計測する実験を行った.今後,脳波の代替となる脳波以外の生体情報を見つけていく.

サブグループN

ラーニングアナリティクスに基づくICT教育の次世代モデルに関する研究

◎研究目的

本サブグループは,NTT包括協定共同研究「ラーニングアナリティクスに基づくICT教育の次世代モデルに関する研究」と,他サブグループとの情報連携を深化し成果の最大化を目指すものである.

◎研究概要

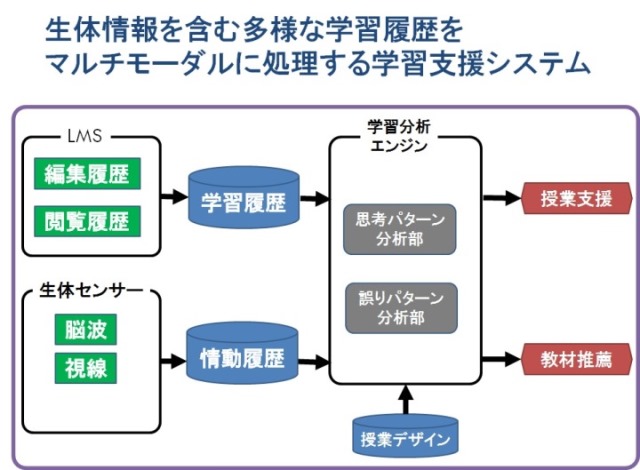

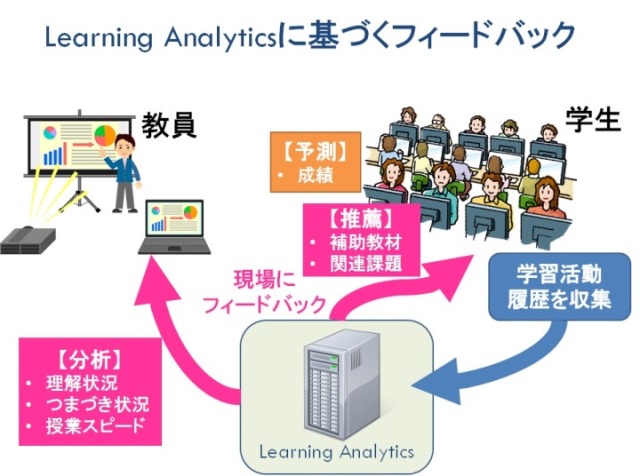

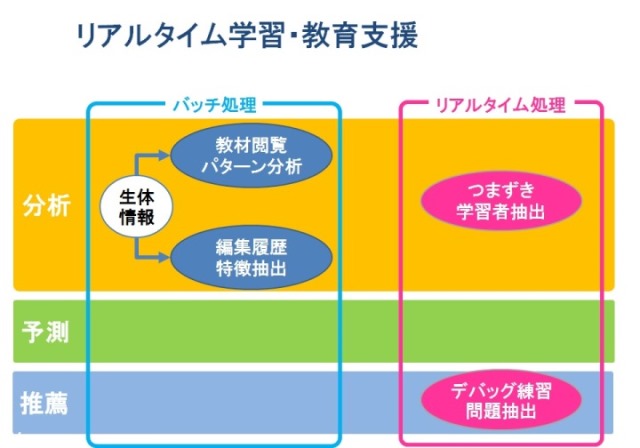

教育ビッグデータとして得られた学習履歴データの分析を通じ,新しい学習・教育モデルの確立をめざし,反転学習などアクティブラーニングにおける教育モデルを検討・評価した.また,そのために必要な脳波などの生体情報と端末の操作履歴などを統合し,学習者の理解度をより正確に判定する手法を検討・評価する.- 学習分析に基づく反転学習・協働学習のための学習効果の高い教育モデルの構築

- リアルタイム授業支援に有用な学習履歴分析方法

- これまでの学習履歴に生体情報を加えたマルチモーダルな学習分析手法の開発

◎特許

-

【発明者】岩村相哲,藤原靖宏,井田安俊,後藤正幸,中澤真,梅澤克之

【発明の名称】学習支援システム、学習支援装置および学習支援方法

【出願番号】出願2017-017634

【出願日】2017年2月2日

【公開番号】特開2018-124483

-

【発明者】藤原靖宏,井田安俊,後藤正幸,中澤真,梅澤克之

【発明の名称】分析システム及び分析方法

【出願番号】特願2018-112359

【出願日】平成30年6月12日

【公開番号】特開2019-215438

-

【発明者】藤原靖宏,木原誠司,井田安俊,後藤正幸,中澤真,梅澤克之

【発明の名称】“問題提示装置、問題提示システム、問題提示方法、及び問題提示プログラム

【出願番号】 特願2018-192160

【出願日】平成30年10月10日

【公開番号】特開2020-60698

-

【発明者】井田安俊,藤原靖宏,後藤正幸,中澤真,梅澤克之

【発明の名称】学習支援装置、学習支援方法及び学習支援プログラム

【出願番号】 特願2019-239936

【出願日】平成31年12月27日

-

【発明者】井田安俊,寺本純司,八木哲志,後藤正幸,中澤真,梅澤克之

【発明の名称】分析装置、分析方法及び分析プログラム

【出願番号】 特願2021-035852

【出願日】令和3年3月5日

課題と今後の展望

本研究ではe-learningを基軸に,学習・教育システムに必要なシームレスな環境作りを目指している.そのためには,e-learningを対面教育の代替教育手段として捉えるのではなく,対面教育の短所を補完する真のブレンディッドラーニングが必要である.さらに,これとフルオンラインラーニングの狭間を埋めるのに有効なICTを用いた教育環境作りも大切であろう.

e-learningは,いつでも(anytime)・どこでも(anywhere)・誰でも(anyone)学習ができる環境として,重要な役割を果たしてきた.確かに,VoD (Video on Demand)やWBT (Web Based Training)などによる知識伝達型の授業形態には,その効率性・高品質性などの点から対面授業を凌ぐものがある.しかし一方,PBL (Project Based Learning)や協働学習,さらにはゼミナール・研究指導などには大学教育には欠かせない教員と(複数の)学生間,複数の学生同士の議論の場がある.多様な人間が相互に意見交換ができる場こそ,初等・高等に限らず教育に必須の環境である.

教育分野でも同期型のテレビ会議システムやSkype™による交流は利用されており,また既に多くのLMSにはチャットによるフォーラム機能がある.さらに学生による発表コンテンツのアップロードを可能にする非同期型の議論の場も実現されている.2020年当初から始まった新型コロナ禍の中で,図らずも大学など高等教育において教壇の対面授業に代わるオンライン授業が大幅に導入され,e-learningの成果が広く適用された.特に,Zoomによるゼミや国際会議や国内学会の講演発表にもオンライン開催として適用され,絶大な効果をもたらした.しかし勤労学生などを対象とする場合の非同期型を熱望する期待には応えていない.e-learning教育システムの中で,同期型・非同期型によらず,自由かつ容易な意見交換の場となるICTを用いたバーチャルセミナールームの構築が望まれる.

※本WEBサイトの著作権処理について

「次世代e-learning」特別研究部会の本WEBサイトに掲載されている記事(コンテンツ)の一部は,本研究部会に所属するメンバー(共著者がメンバーでない場合は当該共著者を含む)が執筆した学会・協会等の論文等の全文,もしくはそれらの一部の複製・引用により作成しています.複製・引用箇所には、本WEBサイトの「研究業績」のリストの論文番号([ABC15]など)を記載しています.

なお,本WEBサイトの「研究業績」のリスト論文の著作権は一部を除き学会・協会等に帰属します.その場合は,出典(著作者名・題目・雑誌名・巻・号・ページ・発行年など)を明記する等の当該学会・協会等の著作権規定に基づいて掲載しています.

※Skypeは,Skypeの商標です.「次世代e-learning」特別研究部会は,Skypeグループ会社の関連会社や提携会社ではなく,またSkypeグループ会社から後援や承認は受けていません.